L’ascension artistique de deux gamins dans le New York bohème des années 1960-1970, du Chelsea Hotel et de la Factory. Patti Smith, l’icône punk-rock, retrace ses débuts avec Robert Mapplethorpe, flamboyant et scandaleux photographe, mort du sida en 1989. Des souvenirs tout en grâce et légèreté.

![just-kids[1]](https://mabooklist.files.wordpress.com/2011/05/just-kids1.jpg?w=630)

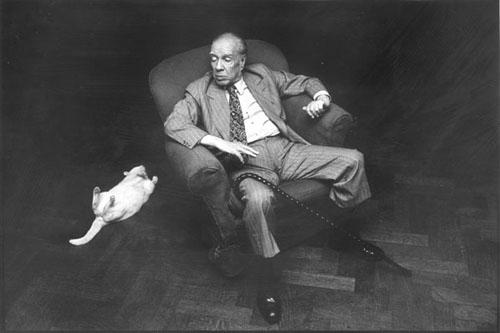

La sioux et le dandy. Patti Smith et Robert Mapplethorpe à Coney Island, en 1969. « Ce jour-là, nous étions simplement nous-mêmes. » Deux ans plus tôt, en 1967, ils avaient mis leurs vêtements préférés – sandales beatnik et foulards effilochés pour elle, perles multicolores et gilet en peau de mouton pour lui – et s'étaient rendus à Washington Square. Un couple âgé s’était attardé devant ces deux inconnus en quête de gloire : « Oh, prends-les en photo, (avait) dit la femme à son mari un peu perplexe. Je suis sûre que c’est des artistes. Peut-être qu’ils seront quelqu’un, un jour. — Arrête ton charre. C’est rien que des gamins », avait-il répliqué dans un haussement d’épaules. © Patti Smith Archive.

Pour Patti Smith et Robert Mapplethorpe, cet instant décisif de la rencontre relève d’une aventure mythique. Nés la même année, elle

« dans les quartiers nord de Chicago, pendant le grand blizzard de 1946, (…) un jour trop tôt, dans la mesure où les bébés de la Saint-Sylvestre quittaient l’hôpital avec un réfrigérateur neuf », dans une famille prolétaire, croyante et aimante, lui de parents bourgeois, catholiques, et qui ne parlaient ni ne lisaient beaucoup, ils étaient destinés à se croiser, se reconnaître et se comprendre. Amants, amis, âmes sœurs, ils se sont immédiatement liés par un pacte tacite et indestructible : prendre soin l’un de l’autre, s’entraider jusqu’à ce qu’ils deviennent des artistes célèbres. Ce qui équivaut pour eux à devenir eux-mêmes. Poésie, dessin, rock, théâtre, performance, photographie : l’art est inséparable de leur vie. On ne saurait dire où commence l’un et où finit l’autre. Tous deux poussés par une soif d’absolu, ils font de l’art pour vivre et vivent pour faire de l’art. Ce livre raconte leur chemin vers la reconnaissance et l’affirmation de leur personnalité, s’arrêtant à leurs premiers succès réciproques, quand, la poussant à devenir chanteuse, Robert signe la pochette de l’album culte de Patti,

Horses (1975), quand, le poussant à prendre ses propres photographies, Patti assiste à la révélation de Robert.

Nous sommes en 1967. L’été de la mort de Coltrane, d’Elvira Madigan, des émeutes, de l’amour, de la révolution qui gronde. Patti Smith a vingt-et-un ans. Le 3 juillet, elle quitte South Jersey, laissant derrière elle un bébé qu’elle a eu à dix-neuf ans et confié à une famille adoptive, un boulot sans avenir dans une usine. Direction New York, avec pour tout bagage une valise écossaise trop petite pour contenir tous ses rêves. Dedans, il y a le minimum – l’immatériel et le matériel : un exemplaire volé des Illuminations de Rimbaud, son « archange », un carnet et quelques vêtements dont une tenue de serveuse, impeccablement amidonnée, donnée par sa mère. Tenue qui finira, comme des « lis fanés », dans les toilettes du restaurant italien, dont elle est renvoyée trois heures à peine après avoir été embauchée. Peu lui importe. Elle aspire à rejoindre le monde de la poésie et est prête à accepter la misère et la faim pour atteindre son but. Car elle a une vision très romantique de la condition d’artiste qu’elle perçoit à travers la littérature du XIXe siècle, tout comme des drogues, qu’elle ne consomme pas et qu’elle considère comme « sacrées, réservées aux poètes, aux musiciens de jazz et aux rituels indiens ». C’est peu dire qu’elle ne sombre pas dans les expériences autodestructrices du New York psychédélique de l’époque « où flottait un sentiment de paranoïa vague et déstabilisant », contrairement à Robert Mapplethorpe, adepte du LSD et autres psychotropes. Ils n’ont pas le même univers et pourtant resteront solidaires jusqu’au bout, « ensemble, séparément ». Lire la suite

![just-kids[1]](https://mabooklist.files.wordpress.com/2011/05/just-kids1.jpg?w=630)